Síndrome Mielodisplásico: un trastorno de la médula ósea que afecta la producción de sangre

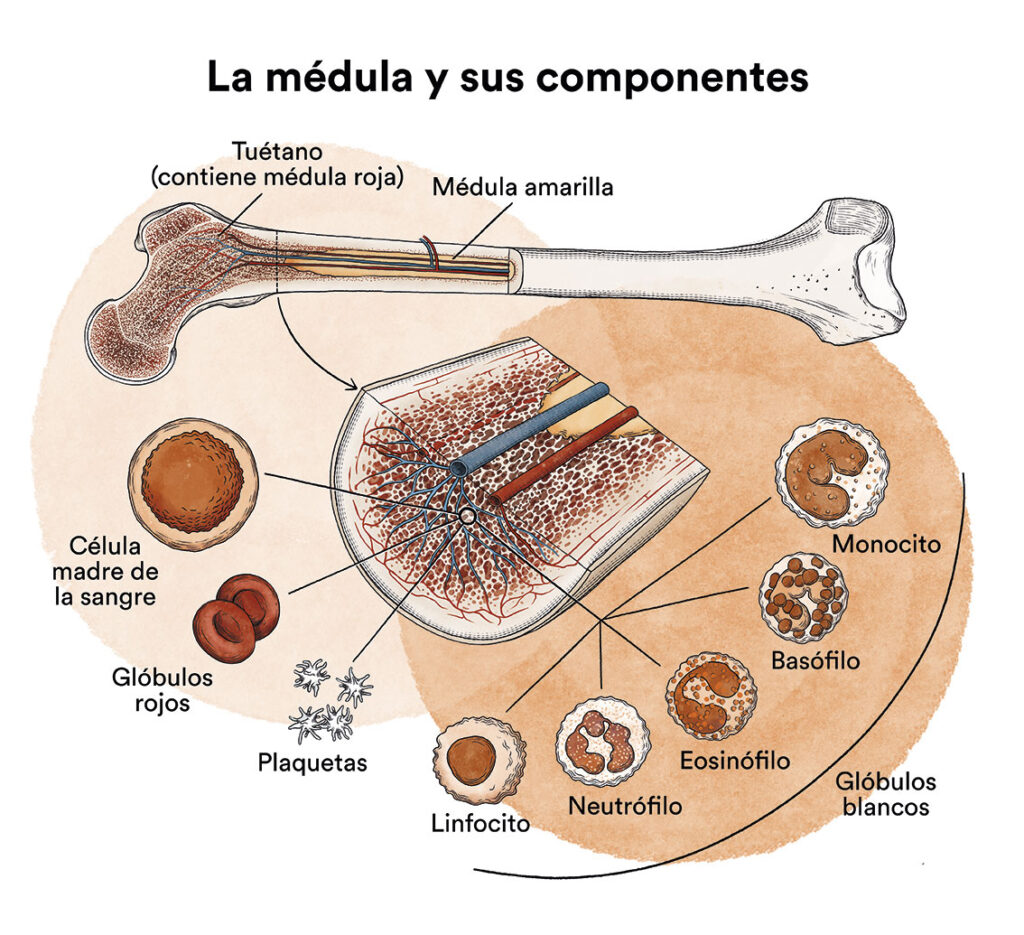

El síndrome mielodisplásico (SMD) es un grupo de enfermedades hematológicas caracterizadas por un funcionamiento anormal de la médula ósea, el tejido esponjoso dentro de los huesos donde se producen las células sanguíneas. En este trastorno, la médula no genera suficientes glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas saludables, y muchas de las células formadas son anormales o mueren antes de madurar.

Normalmente, la médula ósea produce células madre que se desarrollan en los tres tipos principales de células sanguíneas:

- Glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno.

- Glóbulos blancos, responsables de combatir infecciones.

- Plaquetas, necesarias para la coagulación de la sangre.

En el síndrome mielodisplásico, este proceso se ve alterado debido a mutaciones en el ADN de las células madre, lo que ocasiona una hematopoyesis ineficaz y una disminución progresiva de las células sanas en la sangre. Como resultado, los pacientes suelen presentar anemia, infecciones recurrentes y sangrados fáciles o prolongados.

Los síntomas varían según el tipo de células afectadas. La anemia causa cansancio, palidez, dificultad para respirar y mareos. La neutropenia (falta de glóbulos blancos) aumenta la susceptibilidad a infecciones, mientras que la trombocitopenia (bajo número de plaquetas) provoca moretones, hemorragias nasales o sangrado en encías. En etapas iniciales, el SMD puede ser asintomático y detectarse solo en análisis de rutina.

El diagnóstico se realiza mediante biopsia de médula ósea, que permite observar alteraciones en las células precursoras. También se utilizan estudios citogenéticos y moleculares para identificar mutaciones específicas que ayudan a clasificar el tipo de síndrome y determinar su pronóstico.

Existen diferentes tipos de SMD, desde formas leves y estables hasta aquellas con alto riesgo de transformarse en leucemia mieloide aguda (LMA), una forma agresiva de cáncer en la sangre. La evolución depende del tipo de mutaciones genéticas, del número de células afectadas y de la gravedad de las citopenias (bajo conteo celular).

El tratamiento se adapta a la severidad de la enfermedad. En casos leves, se enfoca en aliviar los síntomas con transfusiones de sangre, antibióticos y factores de crecimiento hematopoyético, como la eritropoyetina. En los casos más graves o de alto riesgo, se utilizan quimioterapias suaves o agentes hipometilantes que ayudan a controlar la proliferación celular anormal. El trasplante de médula ósea o de células madre hematopoyéticas es actualmente el único tratamiento potencialmente curativo, aunque solo se recomienda en pacientes jóvenes o en buen estado general.

Las causas exactas del síndrome mielodisplásico no siempre son claras, pero se asocian con la exposición previa a quimioterapia, radiación, metales pesados o sustancias químicas como el benceno. También puede desarrollarse de forma espontánea, especialmente en personas mayores de 60 años.

Vivir con un síndrome mielodisplásico implica una vigilancia médica constante, análisis regulares y un control cuidadoso de las infecciones. Los avances científicos en terapias dirigidas y genéticas ofrecen una esperanza creciente para mejorar la calidad de vida y aumentar la supervivencia de quienes enfrentan este complejo trastorno de la médula ósea.