Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es un trastorno hematológico adquirido, raro y potencialmente grave, caracterizado por la hemólisis intravascular crónica, la predisposición a trombosis en sitios inusuales y, en muchos casos, un grado variable de insuficiencia de la médula ósea. Es un ejemplo clásico de enfermedad clonal de las células madre hematopoyéticas.

Definición y fisiopatología

La HPN es causada por una mutación somática en el gen PIGA, localizado en el cromosoma X, dentro de una célula madre hematopoyética. Esta mutación impide la síntesis de la molécula GPI (glicosilfosfatidilinositol), que sirve como anclaje para diversas proteínas regulatorias en la superficie celular.

Dos proteínas clave que dependen del anclaje GPI son:

- CD55 (decay-accelerating factor)

- CD59 (membrane inhibitor of reactive lysis)

Estas proteínas protegen a los glóbulos rojos del ataque del sistema del complemento. Su ausencia hace que los eritrocitos sean altamente vulnerables a la lisis mediada por complemento, lo que causa una hemólisis intravascular persistente.

La enfermedad afecta no solo a los eritrocitos, sino también a leucocitos y plaquetas, lo que explica manifestaciones como citopenias y alto riesgo de trombosis.

Origen del nombre

El término “nocturna” proviene de observaciones históricas según las cuales la orina de los pacientes aparecía más oscura en la mañana debido a la excreción de hemoglobina libre. Si bien la hemólisis no ocurre exclusivamente durante la noche, la concentración de la orina matutina hacía más evidente la hemoglobinuria.

Manifestaciones clínicas

La presentación clínica es variable, pero suele incluir las siguientes características principales:

1. Hemólisis intravascular crónica

La destrucción de eritrocitos dentro de los vasos sanguíneos produce liberación de hemoglobina libre, lo cual puede llevar a:

- Orina oscura o “color Coca-Cola” por hemoglobinuria.

- Fatiga marcada y debilidad.

- Disnea por anemia.

- Dolor abdominal episódico.

- Disfagia y espasmos esofágicos, debido a disfunción del músculo liso asociada al óxido nítrico consumido por la hemoglobina libre.

La hemólisis se manifiesta también con elevación de LDH, disminución de haptoglobina y aumento de la bilirrubina indirecta.

2. Trombosis

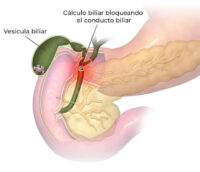

Es la complicación más temida y la principal causa de mortalidad en la HPN no tratada. Ocurre en localizaciones inusuales, entre ellas:

- Venas hepáticas (síndrome de Budd–Chiari).

- Senos venosos cerebrales.

- Venas esplácnicas.

- Venas de miembros inferiores o de la piel.

La trombosis está relacionada con la activación del complemento, la disfunción plaquetaria y la liberación intravascular de hemoglobina.

3. Insuficiencia de médula ósea

Muchos pacientes presentan citopenias, que pueden coexistir con anemia aplásica o síndromes mielodisplásicos. Dado que la mutación surge en una célula madre hematopoyética, la médula puede mostrar un espectro variable de hipocelularidad o disfunción.

Diagnóstico

El estándar de oro para el diagnóstico de HPN es la citometría de flujo, que permite identificar población de células sanguíneas con deficiencia de proteínas GPI.

Elementos clave del diagnóstico:

- Ausencia o disminución de CD55 y CD59 en eritrocitos y granulocitos.

- FLAER (aerolizina marcada), una prueba muy sensible para detectar células deficientes de GPI.

- Pruebas auxiliares:

- LDH elevada.

- Haptoglobina baja.

- Bilirrubina indirecta aumentada.

- Anemia normocítica o macrocítica.

- Hemoglobinuria intermitente.

La magnitud del clon HPN (porcentaje de células deficientes de GPI) se correlaciona en cierta medida con la gravedad clínica, aunque no siempre de forma lineal.

Tratamiento

El tratamiento moderno se centra en la inhibición del complemento, lo que reduce de forma significativa la hemólisis, los síntomas y el riesgo de trombosis.

1. Inhibidores de la vía terminal del complemento

- Eculizumab: anticuerpo monoclonal contra C5 que evita la formación del complejo de ataque de membrana.

- Ravulizumab: variante de acción prolongada que requiere menos infusiones.

Ambos han revolucionado el pronóstico de la HPN. Antes de iniciar terapia, los pacientes deben recibir vacunación contra Neisseria meningitidis, dado el riesgo aumentado de infecciones meningocócicas.

2. Soporte clínico

- Transfusiones de sangre cuando la anemia es sintomática.

- Suplementación con ácido fólico.

- Hierro solo si hay deficiencia confirmada.

3. Anticoagulación

Se recomienda en pacientes con antecedentes de trombosis o alto riesgo trombótico, aunque debe individualizarse según recuentos plaquetarios y características clínicas.

4. Trasplante alogénico de médula ósea

Es el único tratamiento curativo, pero se reserva para casos con falla medular severa o en los que los inhibidores del complemento no son efectivos o no están disponibles. Conlleva riesgos significativos y se selecciona cuidadosamente.

Pronóstico

Antes de la introducción de los inhibidores del complemento, la HPN se asociaba a una elevada mortalidad, principalmente por trombosis. En la era actual, los pacientes tratados adecuadamente pueden tener una expectativa de vida cercana a la normal. Las complicaciones a largo plazo incluyen trombosis recurrentes, insuficiencia renal crónica por hemólisis prolongada y evolución hacia insuficiencia medular.

El seguimiento debe ser regular, con monitorización de hemólisis, función renal, citopenias y tamaño del clon HPN.